Главная > Статьи о печном деле > История усовершенствования русских печей в России

История усовершенствования русских печей в России

(глава из книги "Бытовые печи, камины и водонагреватели"1990 год.

Соснин и Бухаркин)

На заре развития человеческого общества важнейшей вехой, ознаменовавшей начало его культурного развития, было, несомненно, сознательное и систематическое использование огня.

Перенеся в жилище огневой очаг, изменяя и совершенствуя его отопительные свойства, человек в то же время стремился использовать его и для приготовления пищи. Надо сказать, что задача совместного использования огневого устройства для этих целей осложнялась существенно различными требованиями, предъявляемыми к этим процессам. Например, по санитарно-гигиеническим требованиям температура наружной теплоотдающей поверхности отопительных устройств ограничена 90-100°С, а для приготовления пищи она должна быть значительно выше — порядка 250°-300°С. Поэтому первоначально (нередко и в настоящее время) пищеварочные устройства создавались отдельно от отопительных, и только после усовершенствования и отработки тех и других стали создаваться комбинированные конструкции, которые обладают и универсальностью, и хорошо дополняют друг друга в теплотехническом смысле.

Применение комбинированных конструкций поэтому более экономично по сравнению с использованием устройств одноцелевого назначения.

Развитие отопительно-варочной техники в нашей стране существенно отличалось от зарубежной практики. В странах Западной Европы с мягким климатом были умеренные требования к отоплению и большее внимание уделялось пищеварочным устройствам. В суровых климатических условиях нашей страны со специфическим образом жизни сельского населения требовалось универсальное устройство для интенсивного обогрева жилища, но в котором можно было бы также готовить пищу и главное выпекать хлеб. Понадобились многие годы экспериментов и поисков, которые завершились созданием конструкции, явившейся итогом коллективного народного творчества, справедливо названной русской печью.

РУСКАЯ ПЕЧЬ

С тех пор русская печь много десятилетий являлась неотъемлемой принадлежностью каждой крестьянской избы. Исключительно широкое распространение русской печи (в 30-х годах XX в. в нашей стране их насчитывалось около 20 млн. шт.) объяснялось вескими причинами: универсальностью, простотой конструкции и выкладки, выполняемой из обычного красного кирпича; возможностью работы на наиболее распространенных в сельской местности видах топлива — дровах, торфе, кизяке.

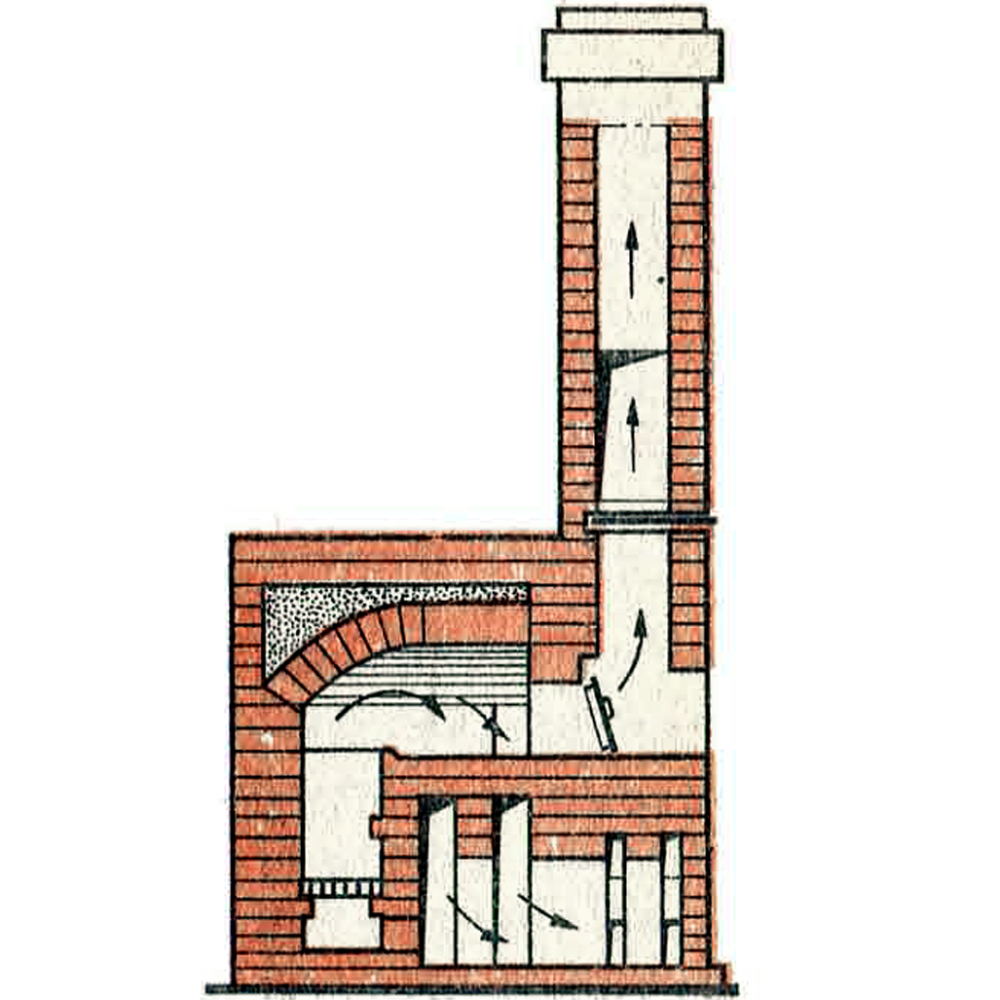

Конструкция русской печи постоянно совершенствовалась (рис. 31). Устройство обычной русской печи показано на рис. 31, а. Топливо располагают в топливнике вблизи устья, необходимый для горения воздух поступает через нижнюю часть устья, а продукты горения, отдав теплоту поду, стенкам и своду топливника, через отверстия в щитке, расположенном в верхней части печи, поступают в дымовую трубу. Горшки с пищей устанавливаются на под шестка или в передней части топливника. Если в печи нужно выпечь хлеб, то после выгребания золы в топливник сажают тесто и закрывают устье заслонкой.

Для увеличения количества передаваемой помещению теплоты печь устанавливается с отступом от стен помещения. Под подом делают песчаную прослойку для лучшего сохранения теплоты и выстилают его клинкерными плитами.

ОБЩЕПРИНЯТЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАЧАЛА 20-го ВЕКА

Накопившийся за долгие годы опыт использования большого числа русских печей выявил их характерные недостатки:

- горение топлива в них (на глухом поду) недостаточно совершенно, так как отсутствуют приспособления для регулирования расхода воздуха, в результате чего передняя часть топочной камеры вентилируется большим избыточным количеством воздуха, что снижает тепловой КПД печи;

- отопительные качества печи в целом невысоки, причем более важная для создания комфортных гигиенических условий нижняя зона печи прогревается очень слабо;

- приготовление пищи в летнее время связано с расходом большого количества топлива на прогрев всего массива кладки и к тому же вызывает вредный перегрев помещения;

- из-за большой толщины стен (они выкладываются в целый кирпич) велики габариты печи;

- печь не пригодна для сжигания каменных углей.

Недостатки русской печи побудили специалистов печного дела искать пути ее усовершенствования.

Начиная со второй половины XIX в. появились различные проекты модернизации русской печи. Однако в дореволюционной России эти работы велись усилиями отдельных энтузиастов и без должной поддержки царского правительства не приводили к ощутимым результатам. После победы Великой Октябрьской социалистической революции партия и правительство уделяли большое внимание вопросам развития печного дела, чтобы улучшить условия жизни огромных масс крестьянства, вставших на путь коллективизации. В 1920—1930 гг. по инициативе партийно-хозяйственных и государственных органов проводились многочисленные конкурсы, на которых рассматривались проекты новых печей. В довоенные годы также были предложены и апробированы многие усовершенствованные конструкции русской печи, но особенно широкий размах эти работы получили в послевоенный период восстановления народного хозяйства.

Эти годы характеризуются дальнейшим качественным развитием печестроительной техники, которое продолжается и в настоящее время, несмотря на повсеместное распространение централизованного теплоснабжения.

Усовершенствование русской печи происходило в следующих основных направлениях:

- создание оптимальных условий горения топлива в топочной камере;

- разделение отопительной и пищеварочной функций печи путем введения дополнительного пищеварочного очага;

- повышение отопительных качеств печей за счет конструирования системы дымооборотов;

- увеличение прогрева нижней части печи.

Рассмотрим примеры конструктивного оформления каждого из этих направлений.

1. Обычно более оптимальные условия горения получают за счет устройства на подовой части топочной камеры колосниковой решетки с подводом к ней воздуха снизу по воздушному каналу, имеющему поддувальную дверку. На колосниковой решетке с дутьем можно сжигать и каменный уголь.

В качестве примера на рис. 31-б приведена конструкция, показавшая хорошие практические результаты. Здесь колосниковая решетка и воздушный канал расположены у задней стенки печи. Поддувало снабжается дверкой, имеющей устройство для регулирования потока воздуха. Передние дверки печи во время топки держат закрытыми и открывают их только на короткое время для того, чтобы установить горшки или поправить дрова.

Другим способом оптимизации процесса горения является отделение топливника от горнила. По такому принципу выполнена печь конструкции И. С. Подгороднйкова (рис. 31 в). В ней топливник также отделен от горнила и расположен сборку и сзади печи.

Дымовые газы из топливника через открытый свод поступают в левую часть топочной камеры, откуда они могут перемещаться двумя путями: по летнему дымоходу — через за-слонку в дымовую трубу; по зимнему дымоходу — через левое отверстие в поду топочной камеры, в нижнюю часть печи. Прогрев нижнюю часть печи, заполненную несколькими рядами опорных кирпичных столбиков, газы поступают в дымовую трубу. Для подогрева воды в нижнюю часть печи встроен металлический таган.

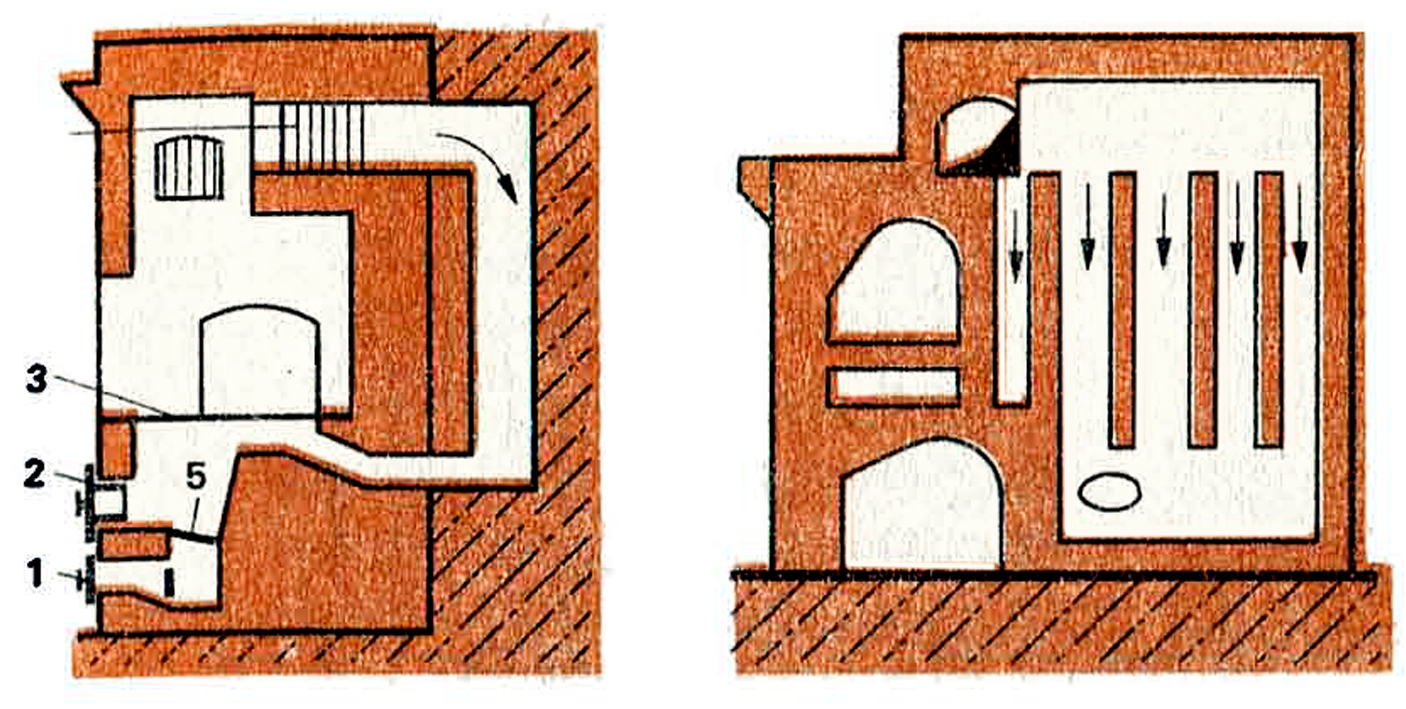

2. В различных модернизациях печей (рис. 32) при разработке этого направления чаще всего встречается конструкция с размещением пищеварочной плиты в шестке.

На рис. 32, а представлена печь, в которой под шестком устанавливается колосниковая решетка с подведенным к ней воздуховодом. Топливник перекрыт сверху чугунной плитой, на которой готовится пища. Горение в топливнике регулируется с помощью поддувальной дверки, так же как и в печи, показанной ранее на рис. 31 б, но отопительные и варочные функции печи в этой конструкции разделены.

3. Для повышения отопительных качеств печей их снабжают (как это показано на рис. 32, б) системой дымооборотов. Здесь дымовые газы из топочной камеры поступают через отвод в верхний боковой дымоход. Отсюда газы могут двигаться двояко: или сразу в дымовую трубу при открытой заслонке — летний дымоход, или в верхний распределитель обогревателя, в котором сразу опускаются по четырем параллельным колодцам, отапливают помещение, а затем через нижний сборник уходят в дымовую трубу — зимний дымоход.

4. Увеличение прогрева нижней части печи было достигнуто в конструкции, разработанной Н. Мединским (рис. 32, в), в которой по сравнению с обычной печью введены следующие изменения:

- на шестке устроена кухонная плита с топливником и боковой топочной дверкой, и от нее проведен обособленный дымооборот под камерой печи для обогрева ее пода;.

- в задней и боковой стенках устроены дымообороты зимнего дымохода, по которым пропускаются дымовые газы от основной топки;

- над горнилом печи устроена дополнительная камера для прогрева свода.

Дымовые газы печи проходят либо по летнему дымоходу через отвод прямо в дымовую трубу, либо через топочную камеру и отводное отверстие — в сборник обо-гревателя, обрамляющего печь с двух сторон, и далее через нижний сборник уходят в дымовую трубу.

Дымовые газы плиты аналогично могут проходить непосредственно в дымоход по летнему дымоходу, или по горизонтальному отводу, из которого, в свою очередь, могут идти в дымовую трубу или предварительно направляться в дымообороты нагревателя.

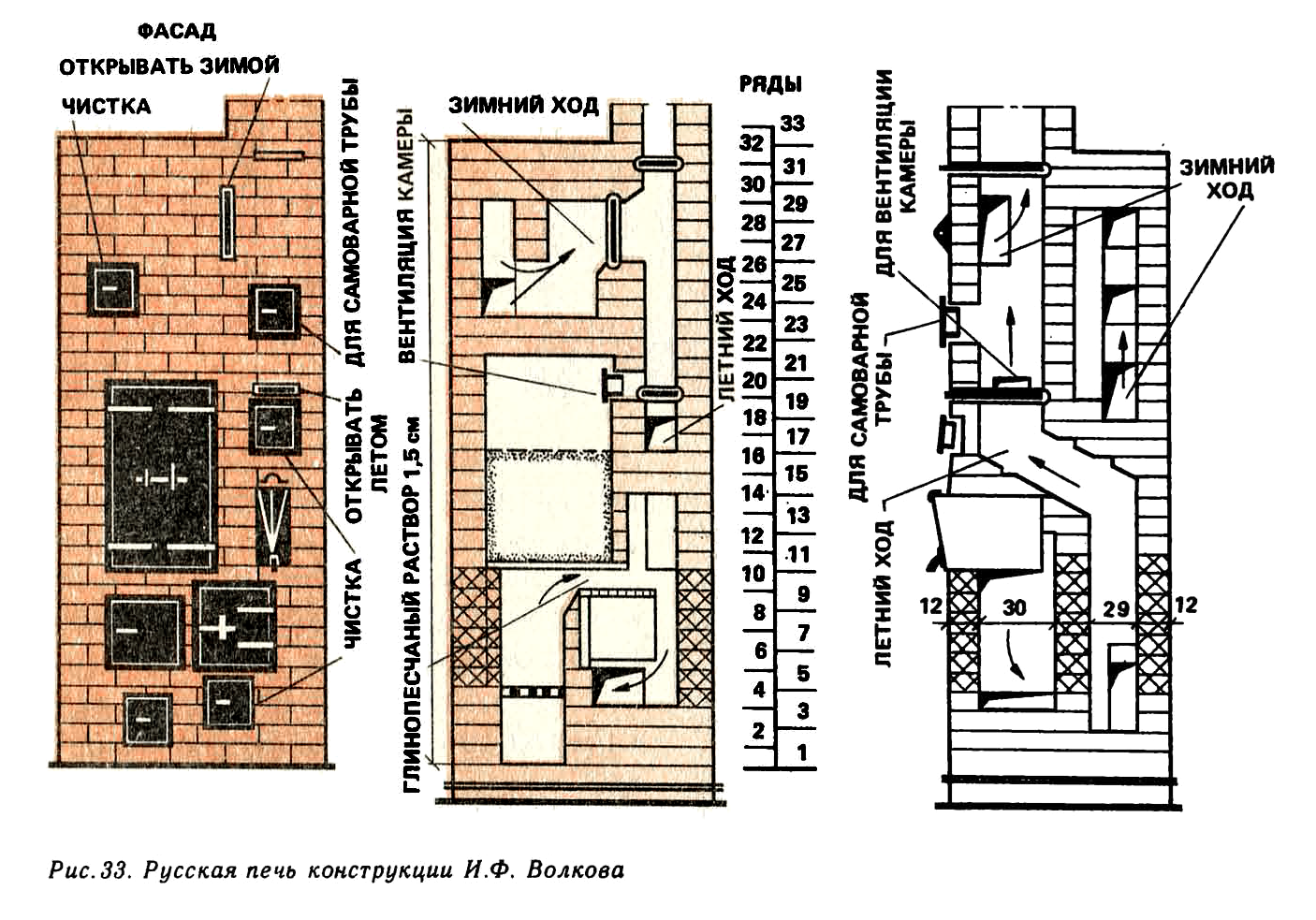

На рис. 33 показана конструкция печи, разработанная И.Ф. Волковым. Она имеет чугунную плиту размером 50X50 см, водогрейную коробку и оборудована закрытой варочной камерой с вытяжной вентиляцией. Топку печи можно производить в зимнем и летнем режимах.

Рассмотрев различные конструкции печей, можно сделать вывод, что в результате большинства переработок конструкция русской печи существенно видоизменилась и, по существу, были созданы новые печи, причем в некоторых случаях вместе с новыми положительными качествами в конструкции привносились и отрицательные (ухудшение тяги, усложнение конструкций и т.д.).

Поэтому неоднократно возникал вопрос о целесообразности существенных переделок обычной русской печи.

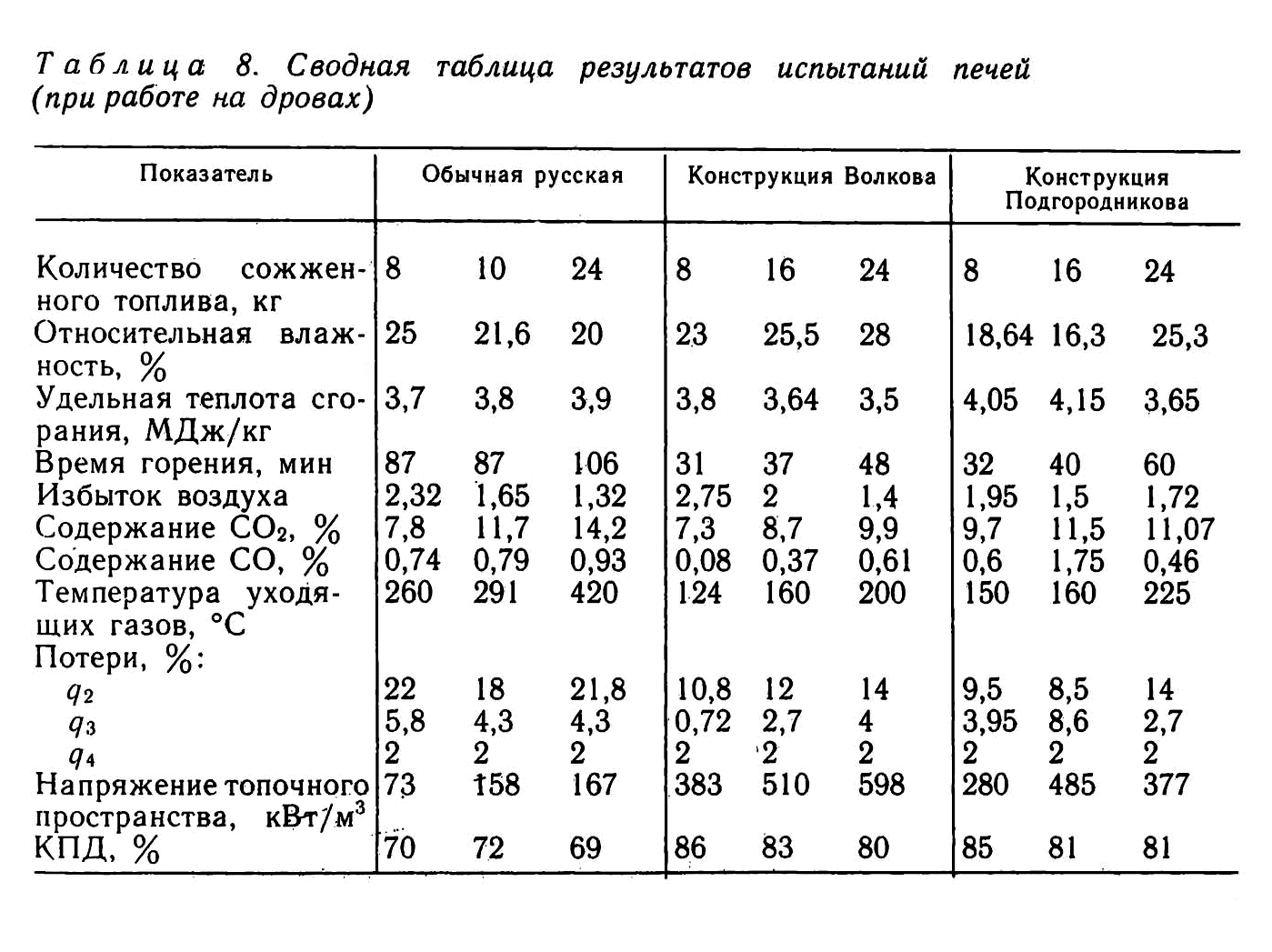

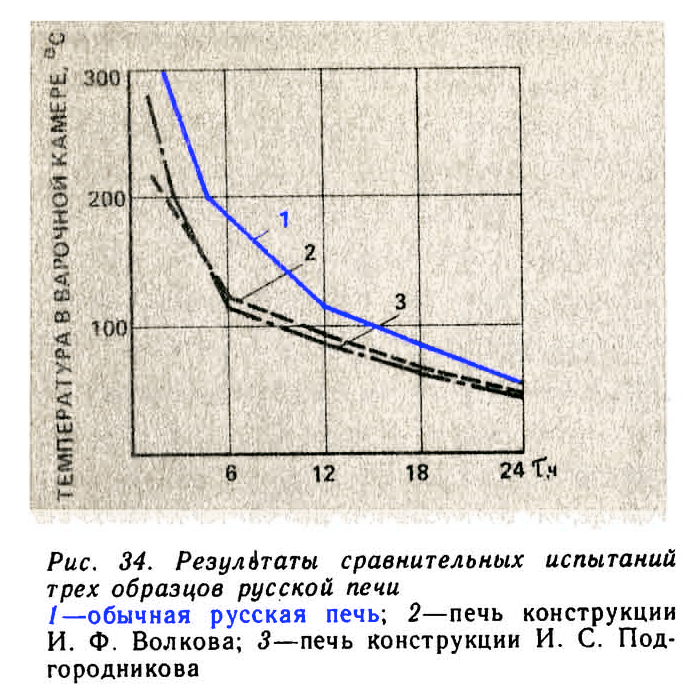

В связи с этим определенный интерес представляют результаты сравнительных испытаний трех образцов русской печи: обычной и двух модернизированных (конструкции И.Ф. Волкова и И.С. Подгородникова), сведенные в таблице 8.

Результаты испытаний не соответствовали устоявшимся общепринятым представлениям о характеристиках обычной русской печи. В условиях испытаний наблюдалась известная саморегулировка подсоса воздуха в топливник, а величины коэффициента избытка воздуха оказались существенно ниже ожидаемых (aльфа = 2 - 3), а величина КПД обычной русской печи достигает 70%.

Как пищеварочное устройство она оказалась более экономичной по сравнению с модернизированными конструкциями, причем это преимущество было особенно заметно при выпечке хлеба. Подтвердились известные и ранее высокие теплоаккумулирующие свойства обычной русской печи, температура внутри которой после прекращения работы снижается медленнее, чем в модернизированных образцах (рис. 34).

В то же время испытания подтвердили невысокие отопительные качества обычной русской печи.

Помимо указанных достоинств русской печи свойственна рациональная конструктивная форма, удачно сочетающаяся с интерьером жилища. Русская печь незаменима и как средство отдыха после продолжительного пребывания на морозе. Опыт показал, что многие простудные заболевания, в том числе и ревматического характера, хорошо излечиваются после отдыха на теплой русской печи.

Особенно любят греться и играть дети.

Все это показывает, что судьба русской печи не может быть решена однозначно. Учитывая историческую популярность русской печи, можно утверждать, что ее будут использовать в настоящее время и в перспективе в сельской местности, особенно в районах, в которых пока нет централизованных хлебопоставок.