Главная > Статьи о печном деле > Кладка банной печи из кирпича

КЛАДКА БАННОЙ ПЕЧИ-КАМЕНКИ ИЗ КИРПИЧА

Сооружение массивной кирпичной печи-каменки начинают с устройства ее фундамента. Чтобы печь не оседала и не наклонялась из-за увлажнения или промерзания грунта, фундамент заглубляют не менее чем на 0,5 м. Поперечные размеры его должны быть больше, чем у печи, на 1 кирпич (на полкирпича в каждую сторону). Расстояние от фундамента печи до фундамента стены — не менее 5 см. Зазор между ними заполняют песком. Дно котлована утрамбовывают и выравнивают по уровню.

Лучший фундамент — бетонный или бутобетонный. В сухом грунте его можно выполнить из кирпичей, используя известковый, цементный или известково-цементный раствор. Известковый раствор готовят из гашеной извести и просеянного песка, в соотношении от 1:2 до 1:3. Цементный раствор (соотношение цемента и песка обычно 1:3) готовят небольшими порциями, чтобы успеть использовать его до схватывания. Для приготовления известково-цементного раствора берут на 1 ч. цемента 1-2 ч. извести и 6-16 ч. песка в зависимости от марки цемента и жирности извести.

Поверхность фундамента заливают цементным раствором, выравнивают рейкой по уровню и покрывают гидроизоляцией, толем или рубероидом в 2 слоя.

Основной материал для кладки печей — обыкновенный полнотелый кирпич I сорта. Не допускается применять дырчатые и силикатные кирпичи, так как они быстро разрушаются. Для кладки и футеровки топливника печи рекомендуются тугоплавкие и огнеупорные кирпичи. Тугоплавкие кирпичи подходят для сжигания дров, огнеупорные (шамотные) — для сжигания каменного угля, жидкого топлива, газа. Часто печи складывают из кирпичей, бывших в употреблении. Это допустимо, но они должны быть очищены от раствора и сажи. Класть их следует задымленной стороной внутрь, иначе ржавые пятна от сажи выступят наружу даже через штукатурку и побелку.

Перед употреблением кирпичи (кроме огнеупорных и тугоплавких) погружают на 1-2 мин в воду, так как сухой кирпич обезвоживает раствор и снижает его вяжущую способность.

Раствор для кладки печи готовят из глины и песка, взятых в соотношении от 1:1 до 1:2 в зависимости от жирности глины. Глину следует замачивать за 1 сутки до начала кладки. Затем в нее добавляют воду в таком количестве, чтобы после перемешивания получилась сметанообразная масса. Эту массу процеживают через сито, добавляют столько же песка и тщательно перемешивают. Песок должен быть просеян через сито с ячейками 1,5 мм. Если на поверхности раствора появляются водянистые участки (озерки), то добавляют песок и перемешивают массу снова. Хороший раствор не содержит комков, имеет шероховатую поверхность, не налипает на лопату и легко выдавливается из шва кладки при нажатии на кирпич рукой.

Для кладки тугоплавкого и огнеупорного кирпича применяют раствор из глины и шамота.

Главное требование к кладке — обеспечить плотность швов, чтобы в помещение бани не проникало даже незначительное количество продуктов сгорания, которые могут привести к отравлению угарным газом. Швы кладки заполняют раствором на всю глубину. Толщина их должна быть минимальной: для обычного кирпича не более 5 мм, для тугоплавкого и огнеупорного — не более 3 мм на всю глубину. Внутренние поверхности печей должны быть гладкими, поэтому колотые и тесаные кирпичи кладут шероховатыми гранями наружу. Через каждые 4—5 рядов кладки внутренние поверхности затирают мочальной кистью или тряпкой, смоченной в воде без добавления раствора. К кладке следующего ряда приступают только тогда, когда уложены все кирпичи предыдущего ряда. Желательно кирпичи каждого ряда сначала уложить и подогнать друг к другу, а затем класть их на раствор.

После укладки первого ряда проверяют правильность углов при помощи угольника или шнура. После укладки 2-го ряда устанавливают по углам печи направляющие шнуры с отвесами. Шнуры крепят гвоздями к потолку, а снизу наматывают на гвозди, вдавленные в швы между нижними двумя рядами.

При укладке кирпичей необходимо строго соблюдать правила перевязки кирпичей: каждый вертикальный шов должен перекрываться кирпичом верхнего ряда. Перевязка кладки обычного кирпича с кладкой из тугоплавкого или огнеупорного кирпича не допускается, так как они по-разному расширяются при повышении температуры.

Печные приборы: дверки, задвижки, колосниковые решетки, плиты, водогрейные коробки (встраиваемые баки для воды) — устанавливают одновременно с кладкой кирпича. Рамку дверки крепят в кладке посредством лапок (кляммер) из мягкой стальной полосы (обручного железа). К рамке лапки прикрепляют заклепками. Перед установкой на место рамку обматывают асбестовым шнуром или тканью. Между рамкой дверки топливника и кирпичной кладкой оставляют зазор по всему периметру шириной 3-4 мм, чтобы рамка, нагреваясь, не раздвинула кладку. Для обеспечения прочности перемычки сверху дверку топливника перекрывают способом «в замок» (средний кирпич скошенными концами кладут на скошенные концы соседних кирпичей). Другие дверки и рамки заслонок (задвижек) крепят в кладке 2-мм проволокой (проволоку заделывают в кладку).

Между краями колосниковой решетки и кирпичами кладки оставляют зазор не менее 5 мм для расширения решетки. Зазор заполняют песком. Такой же зазор оставляют между плитой над топливником и кладкой.

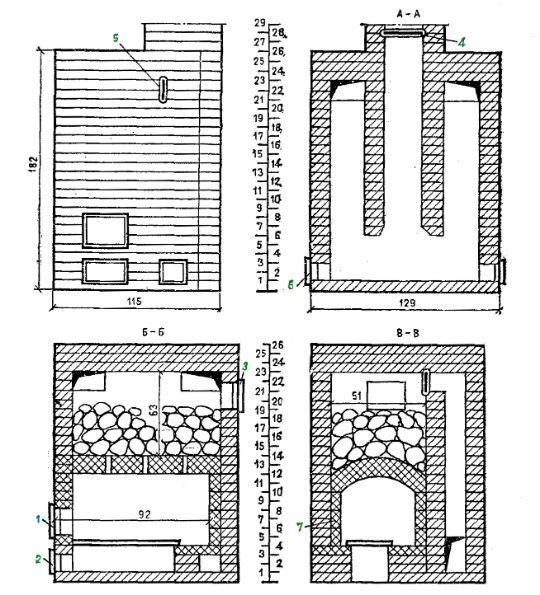

ТОПЛИВНИК БАННОЙ ПЕЧИ

Важная часть печи — топливник. Для топки дровами наименьшая его ширина 25 см (в один кирпич), наименьшая высота — 35 см. С увеличением высоты топливника, условия горения топлива улучшаются. Желательно, чтобы высота была 40—60 см в зависимости от размеров печи. В нижней части стены топливника выполняют с уклоном в сторону колосниковой решетки, чтобы при сгорании угли скатывались на решетку.

Равномерность прогрева и экономичность печи зависят от конструкции ее дымооборотов — каналов для дымовых газов. Внутренняя поверхность их должна быть ровной и не замазываться глинистым раствором, который быстро отваливается и засоряет дымоходы. Верхняя стенка печи, называемая перекрышей, состоит из трех рядов кирпичей, положенных плашмя с перевязкой. При совпадении вертикальных швов перекрыши они должны быть перекрыты кусками стального листа.

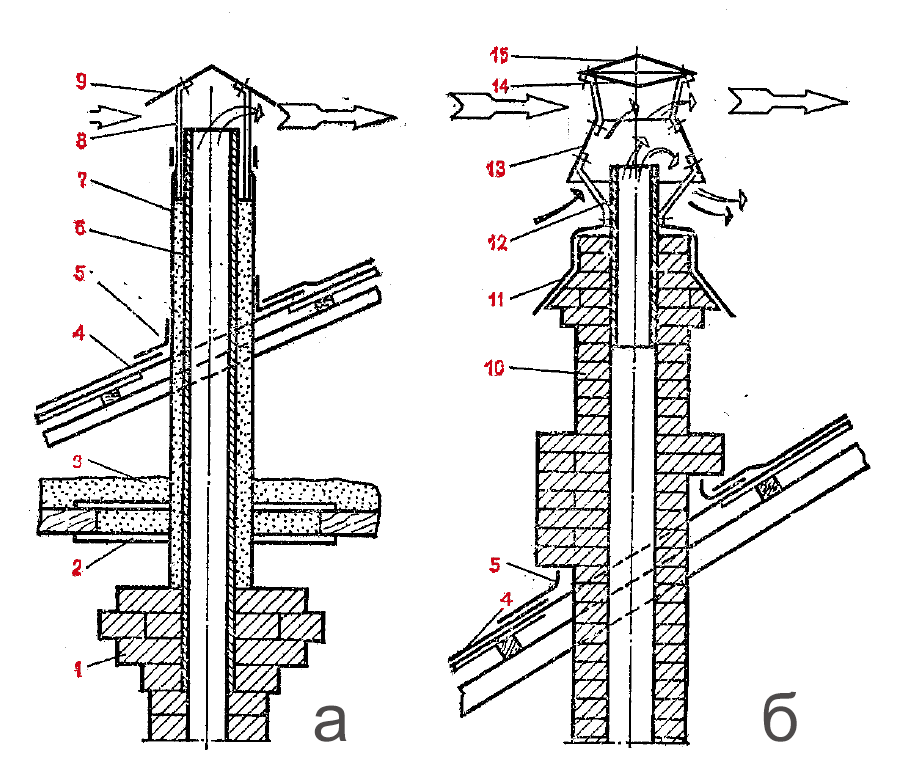

ТРУБА БАННОЙ ПЕЧИ

Трубу для каменки обычно делают насадной, т.е. на массиве печи. При этом толщина стенок печи и трубы должна быть не менее полкирпича, проходное сечение дымовых каналов и трубы — также не менее полкирпича.

Трубу выводят на высоту не ниже 0,5 м от поверхности крыши, используя цементный или известковый раствор (глиняный раствор легко вымывается дождем и конденсатом, который может образоваться внутри трубы).

В целях пожарной безопасности расстояние между кирпичной поверхностью печи и сгораемой конструкцией (деревянных частей бани) должно быть не менее 40 см, если конструкция не защищена от возгорания, и не менее 25 см, если такая защита имеется. Если печь и труба металлические, то эти расстояния увеличивают соответственно до 100 и 70 см.

Между кирпичной трубой и деревянными частями крыши (стропилами, обрешеткой, обшивкой) должно быть свободное расстояние не менее 10 см. При применении металлической или асбестоцементной трубы ближайшие деревянные части потолка и крыши должны быть покрыты войлоком, пропитанным глинистым раствором, и обиты дополнительно кровелькой сталью. Зазор между трубой и кровлей закрывают фартуком из оцинкованной стали.

На деревянном полу перед топочной дверкой устанавливают металлический лист размером не менее 70х50 см.

При сооружении печи необходимо принять меры, чтобы не упасть и не уронить кирпичи или инструмент. Для работы на крыше устанавливают горизонтальную площадку для печника и ящика или ведра с раствором. Площадка должна быть ограждена со стороны ската и прикреплена к стропилам. Если площадка мала, то печник должен надеть предохранительный пояс, привязанный к надежной части крыши. Дужка и проушины ведра должны быть проверены на прочность.

После завершения сооружения и высыхания печь испытывают пробной топкой.

ШТУКАТУРКА ПЕЧИ

Для большей безопасности и придания приятного вида печь штукатурят растворами следующего состава (по объему):

гипс: известь: песок (2:2:1); глина: известь: песок (1:1:3); глина: песок (1:2); глина: цемент: песок (1:1:3).

В любой раствор желательно добавить 0,1-0,2 частей асбеста. Надо учесть, что раствор с гипсом может схватиться через 15—20 мин.

Для штукатурки поверхность полностью высушенной печи очищают от глины, швы расчищают на глубину 10 мм. Еще лучше покрыть печь сеткой с ячейками не менее 15х15 мм, прикрепив ее гвоздями с шайбами, или обмотать проволокой, также прикрепляемой к стенкам печи гвоздями.

Чтобы обеспечить температурное расширение отдельных частей печи, ее топят до хорошего прогревания, смачивают водой и наносят сплошной слой штукатурки. После схватывания первого слоя наносят второй слой штукатурки, затем следующий. Общая толщина слоев должна быть 10—15 мм. Последний слой тщательно разравнивают и затирают. Если штукатурка выполнена с применением извести, и имеет серую поверхность, белить ее не надо. Очень темную поверхность штукатурки можно побелить раствором извести с добавкой небольшого количества глины. Обязательно следует белить трубу в пределах чердака, чтобы легче было обнаружить трещины. Если труба металлическая, то место соединения ее с кирпичной кладкой необходимо уплотнить водостойким раствором (цементным или известково-цементным), а снаружи трубу обязательно покрыть теплоизоляцией. Иначе в охлаждаемой трубе (при температуре дымовых газов ниже 100°С) будет образовываться конденсат, который пропитывает влагой и разрушает верхние кирпичи печи, снижает тягу, а зимой может привести к образованию в трубе ледовой пробки.

Изоляцию трубы выполняют путем заключения ее в кожух из листовой стали. Зазор между ними шириной около 5 см заполняют минеральной ватой.

КАМЕННАЯ ЗАСЫПКА

Основное требование к камням для засыпки — чтобы они хорошо аккумулировали, а затем отдавали тепло, выдерживали высокие температуры и не растрескивались от воды. Для этого они должны быть плотными (с большой удельной массой), однородными, равномерно нагреваться по всей массе и иметь одинаковый коэффициент теплового расширения во всех направлениях. Чтобы не распирать печку изнутри и не разрушать ее, камни должны быть округлой формы и иметь гладкую поверхность. Всем этим требованиям отвечают хорошо окатанные крупные тяжелые камни — булыжники, подвергшиеся закалке солнцем и водой за миллионы лет. Наиболее прочны камни из горных пород вулканического происхождения — базальта, гранита, андезита и др. Если таких камней нет, можно воспользоваться камнями из кремнистых горных пород невулканического происхождения. Отличаются они твердостью, плотностью, темным цветом. Собирают их у рек, озер, заливов. Слоистые камни из песчаника, известняка и других осадочных пород для каменок не подходят, так как они быстро разрушаются, забивая каналы для пламени, дыма и пара. Прочность камней и отсутствие трещин в них проверяют, ударяя друг о друга или молотком. Размеры камней должны быть не менее 10 см (больше кулака взрослого человека).

Кремнистые породы вулканического происхождения с острыми полупрозрачными краями для каменной засыпки печи непригодны. При выплескивании воды они раскалываются и «выстреливают», отбрасывая на не-сколько метров острые мелкие куски, которые могут поранить.

Раскалываться с выбрасыванием кусков могут и другие плотные камни. Поэтому наиболее плотные из них при укладке в печи со стороны моющихся необходимо закрыть менее плотными, лучше всего кирпичами.

При укладке снизу кладут самые крупные камни, выше — более мелкие. Для ускорения нагрева по всей толще и облегчения отдачи тепла при подаче воды камни укладывают вперемежку с чугунными чурками или железными (стальными) болванками. Чугун и сталь имеют большую объемную теплоемкость, чем горные породы, и хорошо проводят тепло. Располагать чурки или болванки следует вертикально, чтобы они проводили тепло снизу вверх.

Со временем камни растрескиваются и крошатся. Поэтому необходимо ежегодно перебирать камни, расколотые заменять целыми, убирать мелочь, которая забивает каналы между камнями. Желательно в бане иметь некоторый запас камней, чтобы каждый раз не искать их и не ждать лета.

Неплохим заменителем камней являются битые керамические и фарфоровые изделия. Они термостойки и выдерживают резкие изменения температуры. Обычно куски этих материалов имеют небольшие размеры и пригодны лишь для верхнего слоя каменной засыпки. Можно использовать также куски кирпича, лучше всего пережженного кирпича — железняка—деформированной формы с оплавленными краями, которые непригодны для кладки.

Источник: Сафин В.А. «Строим баню» 1990 год