Главная > Статьи о печном деле > Русская печь битая из глины

Русская печь битая из глины

(статья из книги Вилисова)

Михаил Вилисов, жил в Пермской области, сам неоднократно "бил печи" и хорошо рассказал об этом в своей книге "Моя крестьянская усадьба"

Несведущий человек подумает, что битые печи существовали по российским деревням из-за отсутствия кирпича. Да нет же! И кирпич был, да еще какой!.. Его обжигали по потребности. И все-таки печи делали битыми: экономичнее, долговечнее и доступны для кладки абсолютно всем. Русские печи, сбитые до революции, сохранились и поныне в одиноких избушках давно разрушенных деревень. И избы уж давно нет, а оставшаяся где-нибудь на пустыре такая печь нередко продолжает стоять, вызывая изумление прохожих своею прочностью.

В художественной литературе обычно битую печь называют земляной, но это неверно. Печи бьют из глины, а также из хряща — мелкого рассыпчатого известняка. Он сбивается в монолит железными (стальными) или деревянными молотками- колотушками.

Секретов больших при битье печей нет, но, не соблюдая определенных правил, не добиться их долговечности.

Печь обычно бьют артелью - «помочью», человек шесть-восемь, в зависимости от ее величины, и заканчивают в один день. Кроме этих рабочих, для подноски хряща нужны еще два-три человека.

У нас обычно печи бьют не из глины, а из хряща, поэтому скажу слово о его заготовке.

Непригоден хрящ, высохший на солнце или размокший под дождем. Если нет возможности привезти его в день сбивания печи, его заготавливают накануне, сваливают ближе к окну дома (для облегчения подноски) и укрывают от дождя и солнца.

В наших деревнях хрящ берут, как правило, в косогорах по берегам ручьев и речек. Но было когда-то место в начале лога, поросшее можжевельником, где добывали хрящ, оно так и называлось - «Копь» (от слова «копать»). Для раскопки нового места убирают дерновой слой, под ним обычно начинается хрящ цвета пережженного кирпича — от примеси корней растений и просочившегося перегноя, этот бракуется, берется же под ним чистый слой, без примесей. Крупные камешки отбрасываются. Копается хрящ лопатой, но чаще его надалбливают стальным ломом и киркой. Если такой хрящ положить на лопату и растереть, будут заметны следы мела.

Любопытно, что мужики, когда решался вопрос, где брать хрящ, нахваливали каждый свой, полюбившийся ему карьер (если можно так назвать место, где выбирали хрящ), будто прочность печи зависит от того, с какого места он взят. Я перебил довольно много печей, хрящ брал в разных местах и убедился, что это не совсем так, ибо результаты получались всегда одинаковыми. Тогда-то и открыл для себя секреты, от которых в основном зависит - быть печи долговечной или нет.

Самый, казалось бы, простой, но незаметный для человека секрет — психологический. Как раз на него и не обращают внимания хозяева, а чаще сами способствуют или создают ту обстановку, при которой помочане спешат, и это уже идет во вред качеству, особенно когда бьют «нёбо» печи — самое ответственное место.

Чтобы избежать допускаемой ошибки, при которой помочане спешат поскорее закончить нудную и тяжелую работу, я временную опалубку устанавливал загодя, то есть накануне закреплял распорками опалубку (щиты) и опечек, набивал под — низ печи, да еще устанавливал «костер» (внутренняя опалубка печи). Это почти половина дела, и помочане, увидев проделанную работу, бьют уже с настроением, зная, что у них впереди достаточно времени и сил для завершающего и ответственного момента — битья «неба» печи. В ином случае, и так бывало не раз, помочане, до полден провозившись с упаковкой временных щитов опалубкой, их распоркой, подом и установкой «костра», к вечеру уставали, не успевая закончить

работу, и в самый ответственный момент — когда начинали сужать «небо» — проявляли спешку. Работа эта, повторяю, очень утомительна по физической нагрузке, а затягивать ее до полуночи кому охота? В спешке же не соблюдаешь крутизну набиваемого сужающегося конуса «неба», а это приводит к тому, что оно начинает скоро выкрошиваться.

Бить хрящ нужно равномерно по всей площади, особенно следить в углах и возле краев. Однако излишнее при общем сбивании хрящевой массы не только не нужно, но и вредно. Это понять нетрудно — «перебитый» слой отстает коркой, и его надо выбрасывать.

Русские печи в деревенских избах устанавливали чаще всего в правом углу, или, как говорят в народе, по правую руку дверей. Почему? Если изба поставлена фасадом на полдень, то и в левой стене - к восходу солнца — тоже прорубалось окно, так рассвет раньше проникал в избу. «Челом» печь всегда была обращена в сторону фасадной стены для большего пользования естественным освещением.

Одна стена у избы должна оставаться цельной, в которую не вставляют ни окна, ни двери — для сохранения прочности избы, и, конечно же, оставляется стена, обращенная на закат солнца, ничего нерационального в быту русского крестьянина, в обустройстве домашнего очага не было. У этой-то цельной стены, в углу правой и задней стен, и сбивали печь.

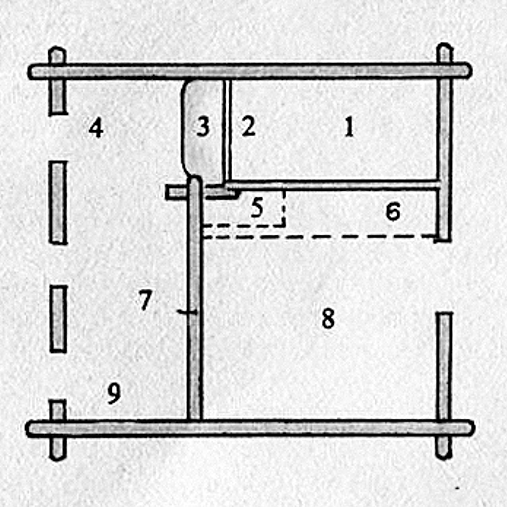

Но если в основном избушка окнами ставилась на восток (обычно избы в деревнях располагались вдоль единственной улицы, коей служила проезжая дорога вдоль, точнее параллельно речке), то цельной стеной являлась полуночная (северная) стена, и печь в таких случаях сбивалась в левом углу, а в правую сторону вставлялись окна, выходящие на полденную сторону. Основанием битой русской печи служил опечек - остов из половых досок, (рис. 97) На рис. 98 дан общий план крестьянской избы: 1 - печь; 2 - чело; 3 - шесток; 4 - кухня «середь»; 5 - западня; 6 - голбчик, малые полати; 7 - брус для полатей, он же является упором для опечка; 8 - расположение полатей; 9 - передний почетный угол. Внутри опечка стелется днище печи из толстых плах, одними концами они вдалбливаются в заднюю стену избы (или помещаются в брус), а другими укладываются на передний брус. Высота бруса, то есть, расстояние от пола до днища печи - около 30 см. Современные печеклады такой воздушной подушки не придерживаются, а зря!

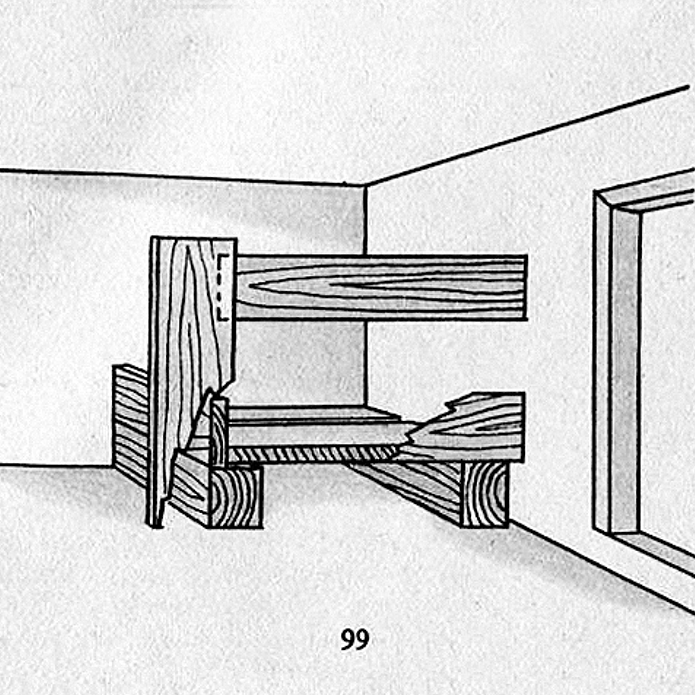

На передний брус добавляется половая доска (тонкие доски при битье прогибаются) до высоты, на которой устанавливается шесток. Выбор высоты подбирается хозяйкой соответственно ее росту (рис. 99). Теперь днище засыпают хрящом, глиной и пробивают.

Под (низ печи) выкладывают из кирпича без глиняной замазки, лишь засыпая щели сухой просеянной золой. В одном из углов пода (у «чела») взамен двух кирпичей, устанавливается деревянный квадрат - место будущей загнеты: в ней раскаленные угли, загребенные золой, сохраняются более суток.

За век битой печи под выгорает скорее, изношенные кирпичи заменяют новыми - потому и не пользуются глиняной замазкой.

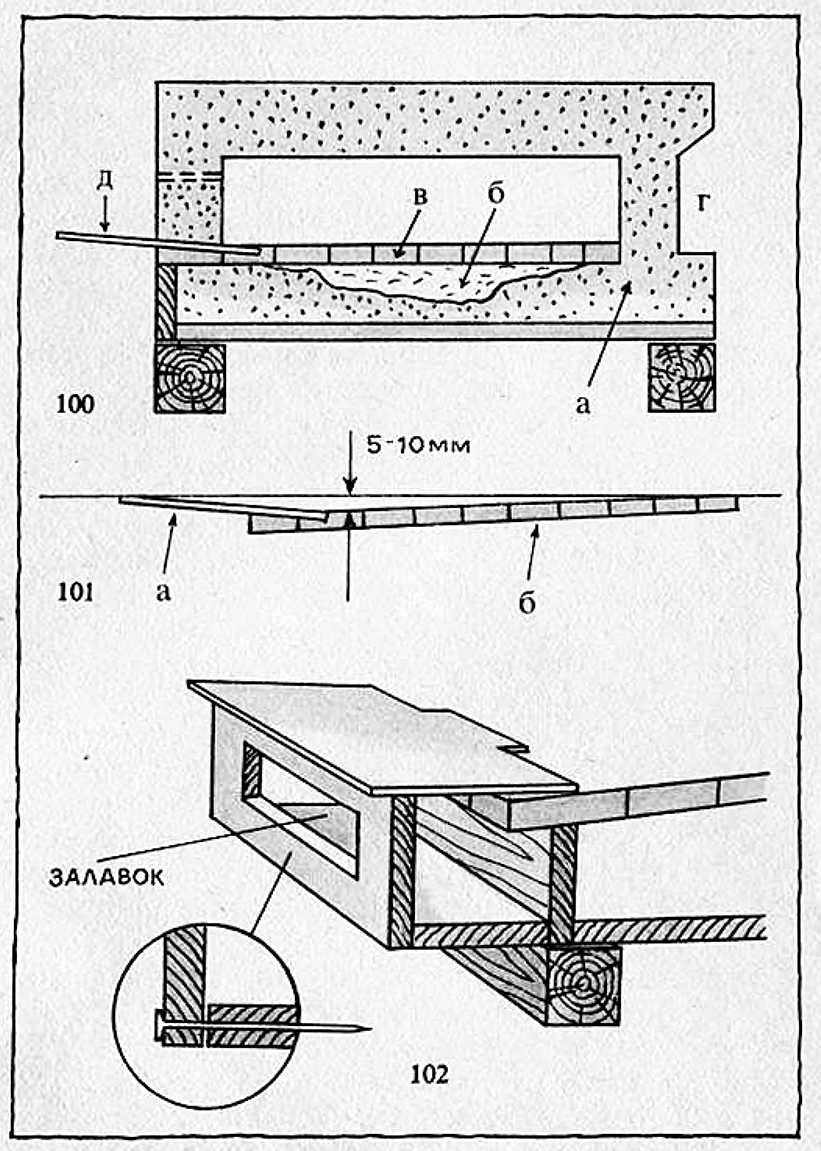

Шесток - чугунная плита устанавливается чуть с наклоном, в сторону пода, чтобы нечаянно выплеснутое не стекало на пол кухни. Под (от «чела») выкладывается с небольшим возвышающимся уклоном. Чтобы печь была более жаркой, в под набивают измельченное стекло. Некоторые печники насыпали речную гальку, но все же чаще всего использовали стекло: оно дольше сохраняет жар (рис. 100. Схема печи: а - сбитый хрящ; б - измельченное стекло; в - под, выложенный кирпичами; г - запечек, выем для вентиляции воздуха вокруг всей печи; д - шесток).

Разумеется, битое присыпают мелким хрящом, чтобы можно было ровнее уложить кирпичи пода. Угол наклона шестка и пода указан на рис. 101 (а - шесток; б - под кирпичный). Надо заметить, что кирпичи пода укладываются после закрепления плиты шестка. Плита укрепляется вровень с кирпичами пода без выступов. Под свисающий ее конец устанавливается кровельная доска с отверстием. Если снизу вложить доску, получится своеобразная полочка-залавок - для хранения сковородок (рис. 102).

Теперь, когда установлена плита шестка, уложены кирпичи пода (заметим, что они укладываются вдоль печи, для лучшего скольжения чугунов или кастрюль), делают временную опалубку с боков и сзади, а затем устанавливают «костер» - внутреннюю опалубку. После установки «костра» ставят щит на переднюю стену печи. Временную опалубку тщательно закрепляют распорками и при битье печи постоянно за ними следят, чтобы они не ослабли.

Примечание: торцевая часть досок, из которых сделан залавок, вдалбливается в стену избы одним концом и в опечную стойку другим.

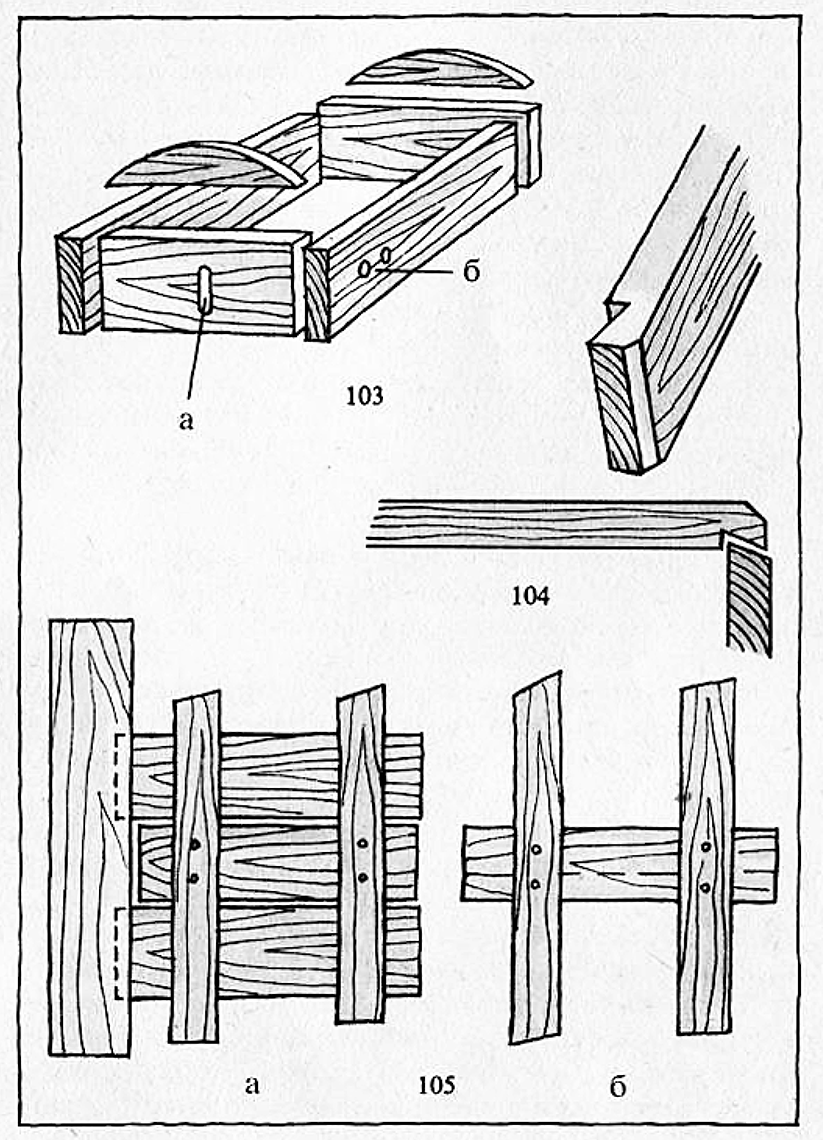

В старину «костер» ставили складной (рис. 103 а, б) и, после того как печь была готова, его доставали и снова использовали в будущем при битье других печей.

Но перед тем, как поставить «костер», надо заранее позаботиться о том, как его доставать, когда печь будет сбита. Для этого в передней стенке «костра» продалбливают отверстие для прохода ножовочного полотна (см. рис. 103, а). В боковых досках просверливают отверстия (см. рис. 103, 6), в которые закрепляют веревочные петли, в них потом просовывают концы ваг (через проем «чела») и осторожно, по принципу рычага, отдирают боковые доски от сбитой печи. Верх «костра» после этого достать нетрудно. Высота его устанавливается по усмотрению хозяйки (боковая стенка не ниже 40 см).

Наружные углы торцевых досок «костра» должны быть спилены под углом 45° для лучшего отставания их от сбитой массы (рис. 104. Соединение углов «костра»). При установке «костра» сначала вставляют заднюю стенку и уж к ней притыкают боковые. Передняя стенка вставляется между боковыми досками. Если нарушить этот порядок сборки «костра», то потом при доставании досок можно выломить и сбитую хрящевую массу в углах. Когда «костер» сколочен из дешевого горбыля, его не достают, а сжигают.

«Костер» устанавливают на под так, чтобы кирпичи ни в коем случае не выходили снаружи за опалубку, иначе они забьются массой, и в случае ремонта пода их трудно будет заменить.

Общий размер «костра» по ширине и длине надо делать, предварительно вымерив площадь уложенных кирпичей пода.

Теперь, когда «костер» установлен (без «нёба»), пора поставить на место вставыши — временную наружную опалубку (рис. 105). Она также делается из половых досок, желательно оструганных рубанком изнутри, чтобы не оставалось отпечатка на сбитой стене.

Вставыши пригоняются к опечной кромке как можно плотнее, но так, чтобы после их можно было свободно достать.

Снаружи, перпендикулярно вставышам, стоймя ставят кровельные доски - они выполняют роль прокладок между опечком и распорками (без прокладных досок потребуется вдвое больше распорок). Прокладные доски в местах их пересечения со вставышами лучше прибить гвоздями - они после того, как будет готова печь, вместе и убираются (см. рис. 105. Общий рисунок опечка с установленным на место вставышем - а и приколоченными к нему досками-прокладками - б).

Прокладки избавят опечек от вмятин и царапин, которые могут появиться при установлении упорин. Установка распорок показана на рис. 100 (наружные упорины. закрепляющие опечек, временную опалубку - вставыш и человой щит).

ЗАЛАВОК

Другими концами упорины закрепляют в стену избы и под концы распорок кладут доски-прокладки. Если печь ставится посредине избы, вставыши и распорки устанавливаются со всех сторон аналогично друг другу.

Когда печь ставится в угол, то между стеной и печью на уровне противоположного (наружного) вставыша — временной опалубки оставляют сквозное отверстие — запечек (см. рис. 100 г) для вентиляции воздуха и сушки обуви.

Для запечка также на время битья печи делается опалубка вдоль задней и боковой стен избы.

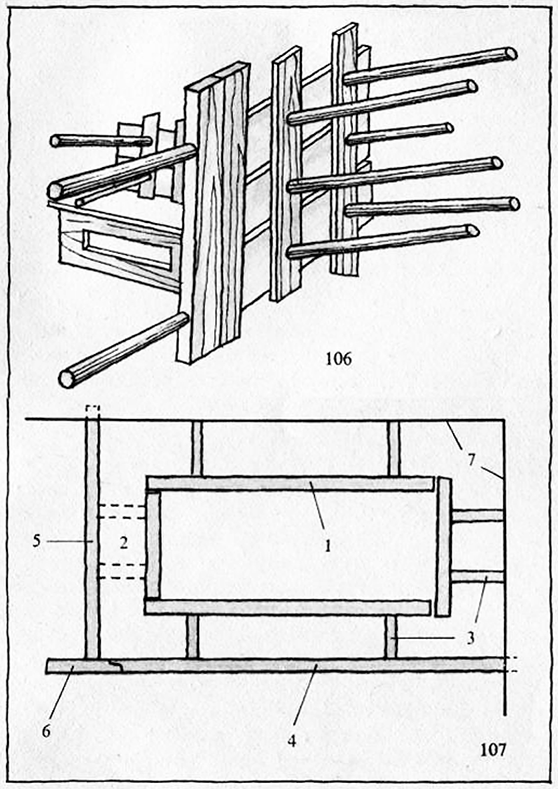

Распорки надо устанавливать до насыпки и битья пода, чтобы вся опалубка была закреплена единовременно. Сразу же делаются два упора и в ребро опечной стойки (они показаны на переднем плане рис. 106). Если печь бьется посредине избы, упорины ставятся в оба ребра опечных стоек.

Передняя опалубка сколачивается в щит, между щитом и стеной избы вкладываются четыре упорины (этот щит, как было сказано, устанавливается вместе с «костром»). После того как закрепили наружные упорины, распирают «костер». Для этого выпиливают распорки диаметром примерно 35 мм, длиною, соответствующей расстоянию между стенками «костра» и опечка. На каждую стенку (сторону) вделывают по две распорки. В переднюю стенку вместо распорок я вставляю сваренный электросваркой металлический каркас «чела», который изготавливаю из выброшенных рессор автомашин. На рис. 107 дана схема распирания «костра»: 1 - «костер»; 2 - каркас «чела»; 3 - распорки; 4 - опечек; 5 - передний щит-опалубка; 6 - опечная стойка; 7 - стена избы.

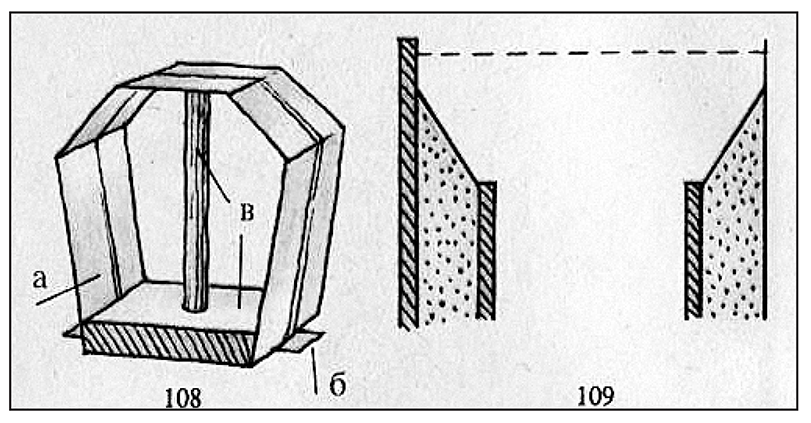

Размер каркаса должен соответствовать размеру посуды (чугуна, ведра и т.д.) при использовании она должна свободно проходить в «чело». Снизу каркаса — с обеих сторон — нужно приварить зацепы, направленные в массу печи, которые при битье не дадут выползать каркасу вверх. Внутри каркас распирается деревянными распорками рис. 108. Каркас «чела»: а - каркас; б - зацеп с обеих сторон каркаса; в - деревянные распорки).

Металлический каркас предохраняет стенки «чела» от выгорания и механических повреждений.

В ширину каркас сваривается соответственно ширине стенок печи 18—25 см.

Раньше металл ценился, поэтому передняя стенка печи сбивалась наравне с остальными, а «чело» прорубалось долотом сразу после снятия опалубки, пока масса сбитого хряща оставалась сырой.

Печь — не только место теплой лежанки. В ней варили, согревали ту же воду для скота, и чем больше было его в хозяйстве, тем объемнее делали печь.

Теперь осталось поставить четыре последние вертикальные упорины — по одной на каждую стенку «костра». Одним концом они упираются в ребра стен костра, другим — в потолок избы, где также нужно подложить под концы упорин прокладки из досок.

Итак, «костер» установлен. Теперь в нишу между ним и опечком ведрами насыпают слой хряща толщиной в 1,5-2 см и утрамбовывают его (бьют). Хрящ набивают со всех четырех сторон равномерно, иначе «костер» может сместиться в сторону.

Когда стены (бока) печи набьют более чем на одну треть высоты, распорки, мешающие трамбовке хряща см. рис. 107, деталь 3), можно убрать. Когда их набьют наполовину, окажутся ненужными и вертикальные упорины «костра».

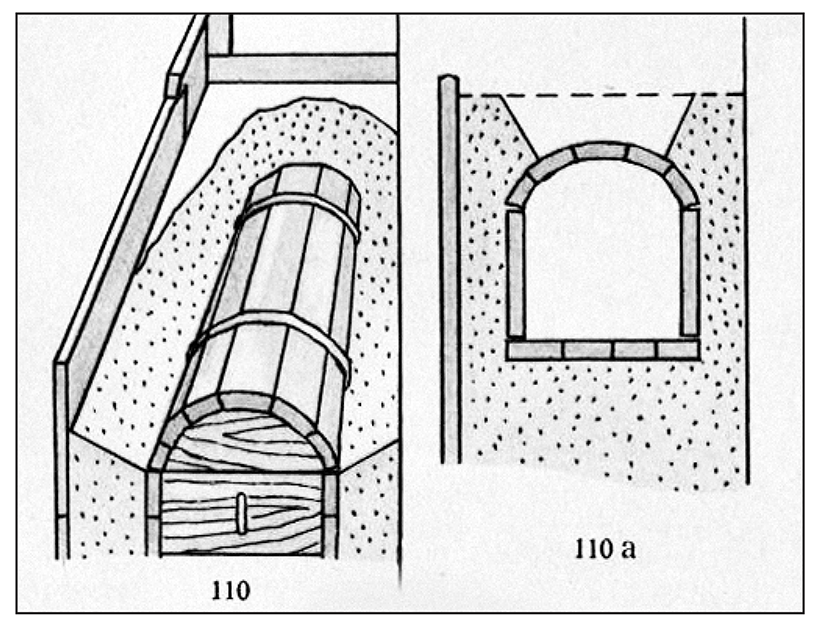

За наружными упоринами (см. рис. 106) надо следить, не ослабляя внимания. Они часто выпадают, а это нежелательно. Но все стенки постепенно сравнивают с бортами «костра», и тогда хрящ начинают набивать с уклоном к центру печи под углом 45°, как бы образуя общую ворсинку (рис. 109. Начало свода; рис. 110. Сужение свода).

После того как набьют начало свода, устанавливают «небо» «костра»: вставляют сегменты (см. рис. 103) и на них укладывают верхние доски «костра» (см. рис. 110). На среднюю доску ставится упорина, аналогично вертикальным упоринам «костра».

Поверх досок накладывается лыко (кора молодой липы) или, за неимением его, сыромятный ремень (рис. 110), которым связывают верх «костра» от смещения. На рис. 110-б показано сужение свода и крепление бруса с опечной стойкой печи.

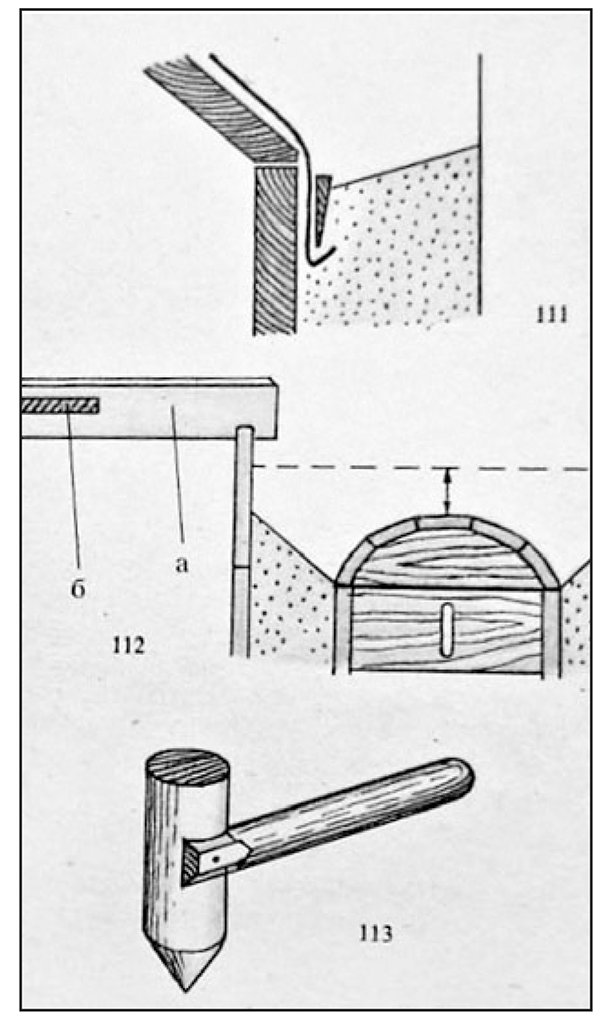

Концы лыковых или сыромятных ремней закрепляют клинышками. Клинышки толщиной 1-1,5 см и длиной 8 см с концами лыка вбивают возле самого остова «костра», одновременна натягивая клином и само лыко (рис. 111. Закрепление лыка клинышком).

После закрепления «нёба» «костра» продолжают сужение свода печи, соблюдая крутизну набивания слоев,— чем круче набиваются слой хряща, тем прочнее «нёбо» печи. При сужении свода хрящ густо посыпают поваренной солью.

Толщина «нёба» печи равна примерно толщине ее стен и измеряется в центре свода (рис. 112. а - брус для полатей; б - паз для досок-полатниц. Стрелкой показано место определения толщины нёба).Но вот свод «нёба» (набиваемые слои хряща) сузился до воронки, и здесь колотушками бить уже неспособно. От того, как завершится забивание воронки — она должна быть в центре «нёба»,— зависит прочность свода.

Для ее забивания служит примитивный инструмент - чекмарь (рис. 113). Это простая деревянная чурка диаметром 20 см и длиною 40 см. Сбоку чурки врезается ручка; один конец чекмаря заостряется.

Острием чекмарь вставляется в воронку и сверху ударами молота вколачивается в хрящ, образуя правильные слои сужающейся воронки. Но не надо ударять в чекмарь, если он заостренный концом упирается в деревянный настил костра, — от содрогания настила может разрушиться монолитность сбитого только что хряща. Набиваемые его слои подколачиваются каждый раз после чекмаря молотом. Здесь не забывайте густо посыпать солью. Оставшуюся часть воронки добивают молотом-колотушкой. Верх печи выравнивается и смачивается густым соляным раствором. В старину в хрящ втирали размешанные белки сырых яиц. Затвердевший белок яйца превращает поверхность битого хряща в гладкую и прочную плиту, не дающую ни пыли, ни крошева при сушке одежды, зерна и т.п.

Когда работа закончена, временную опалубку — вставыши см. рис. 105 б) и человой щит убирают. Изъять надо и опалубку, что вложена в запечек вдоль стены избы (см. рис. 100 г). По окончании битья печи по старинному обычаю в деревнях устраивали общее застолье и гулянье помочан с песнями и плясками под гармонь.

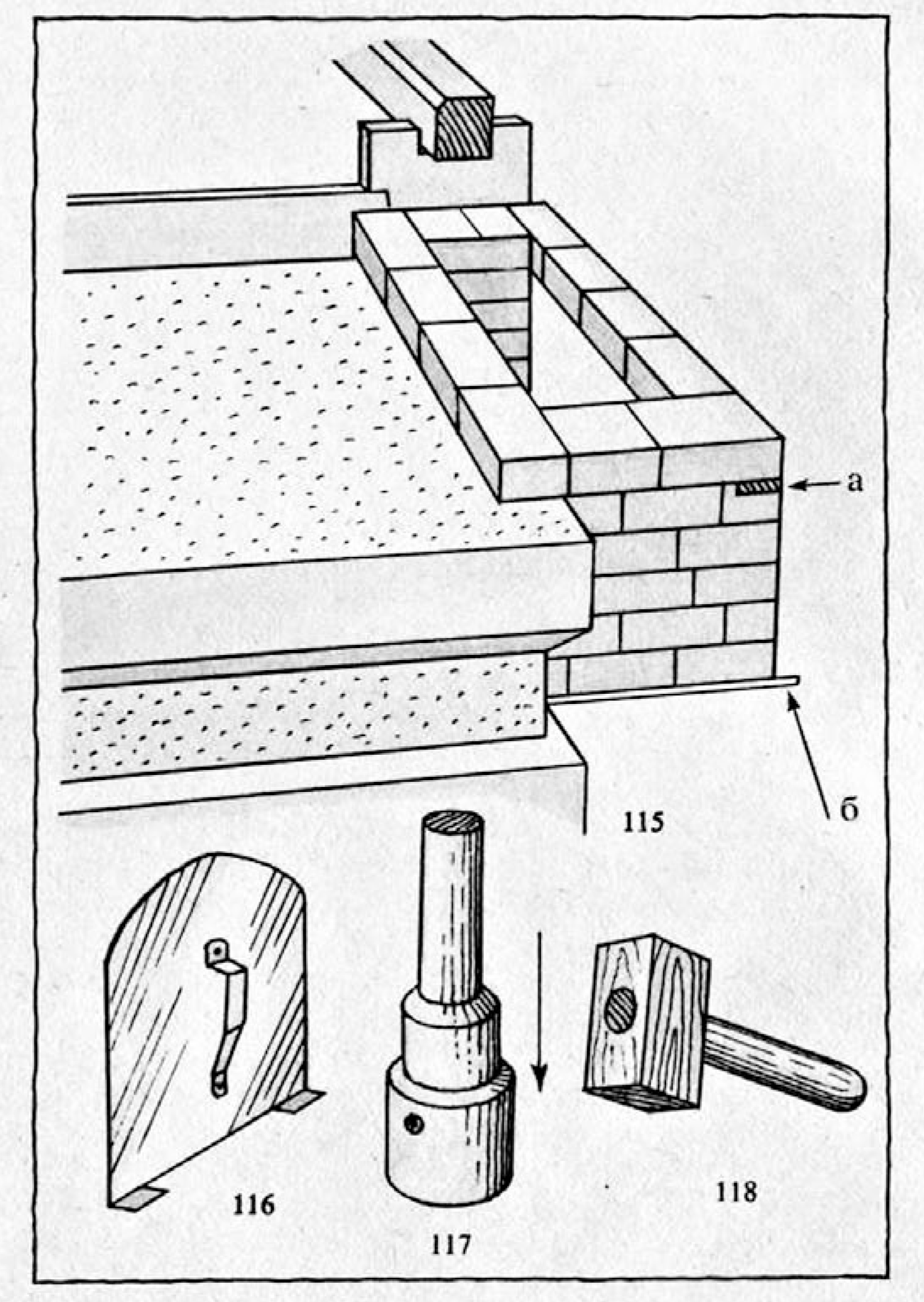

На другой день начинали класть трубу. Раньше ее порой делали из листового железа (в самых бедных избушках), но, в основном, были кирпичные трубы: они безопаснее в противопожарном отношении (рис. 114. Основание дымовой трубы битой русской печи: а - металлический уголок; б - воздушная подушка, продолжение запечка; в - шесток). Для основания трубы вставляется металлический уголок или стальная полоса в стену избы и опечную стойку.

Боковые стенки основания трубы подводятся с шестка (см. рис. 114 и рис. 115. Основание дымовой трубы: а - металлическая полоса; б - шесток). Несведущий человек может не знать, что «чело» русской печи является одновременно и дымоходом, поэтому труба выкладывается с шестка (на переднем плане рис. 115 - запечек, если печь расположена у стены избы). «Чело» закрывается заслонкой - приставной дверкой, изготовленной из листовой стали (рис. 116).

Как сложить трубу, думаю, не представляет секрета. Замечу лишь, что во всех деревнях на Руси на чердаке дома выкладывалась лежанка-искрогаситель - боров, расположенный в горизонтальном положении, выводящий основную трубу до центра крыши-конька (ошеломка, охлопеня). Это помогало избегать проникновения на чердак дождевых потоков и опрокидывания труб под тяжестью снега. Да и прямая труба, без борова, больше способствовала вылету искр, что было опасно при соломенных крышах.

Заканчивая описание рецепта битой русской печи, напоминаю, что рядом с опечной стойкой устанавливался шкаф для посуды. Все деревянные части — брус, шкаф, опечек красили масляной краской и покрывались росписью: сказочными цветами и птицами.

Примечание: при доставании «костра» передняя стенка распиливается через прорезь, указанную на рис. 103 а, и удаляется внутрь. На рис. 117-118 показан рабочий инструмент, используемый при битье русских печей: рис. 117 - деревянная колотушка; ручка и металлический стакан; рис. 118 - колотушка-молот с укороченным (в ширину ладони) деревянным черешком. Примерный вес колотушки - 1,5-2 кг.

Вы не забыли, разумеется, вложить поползуху (или вьюшку с форточкой) в трубу печи? Итак, печь готова! Ее тут же протапливают, поддерживая легкий огонь до полного ее просыхания.

Если появятся на ее боках трещины —не смущайтесь, ничего опасного нет — их надо замазать песчаной глиной. После просыхания печь следует с неделю протапливать раз в день.

По расходу дров русская печь экономична: 7-8 поленьев в сутки.

В старину она была надежным доктором. Перед сном больного, простуженного человека клали в печь головой к шестку, после того, как он пропотеет, укладывали наверх, плотно укрывая шубою или теплым одеялом.

В качестве бессменной и подчас единственной «скорой помощи» печь служила и в годы Великой Отечественной войны.